14. Mai 2025 | Pressemitteilung

Wo die klügsten Köpfe der Wissenschaft leben

Neue Studie deckt globale Muster der Migration von Wissenschaftler*innen auf und gibt Aufschluss darüber, wie Forschende innerhalb und zwischen Ländern umziehen

Ein Team am Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDR) hat die Scholarly Migration Database um regionale Daten erweitert, um zu untersuchen, wie Wissenschaftler*innen international zwischen Ländern und innerhalb von Ländern migrieren. Das Team stellte große Unterschiede in der Attraktivität verschiedener Länder und Regionen für die Forschenden fest. Wenn eine Region innerhalb eines Landes ein beliebtes Ziel für Wissenschaftler*innen ist, kommen diese sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Weniger attraktive Ziele weisen komplexere Muster auf.

Für ihre Studie analysierten Akbaritabar und seine Kolleg*innen mehr als 33 Millionen Publikationen von über 19 Millionen Autor*innen und maßen Migrationsbewegungen anhand von Veränderungen der institutionellen Zugehörigkeiten zwischen 1996 und 2020. © istockphoto.com/Ziga Plahutar

- Erweiterte Datenbank: Die Scholarly Migration Database (SMD) stellt nun einen umfassenden globalen Datensatz bereit, der die Migrationsmuster von Wissenschaftler*innen auf nationaler und internationaler Ebene detailliert darstellt.

- Interaktive Visualisierung: Die SMD-Website enthält nun ein Tool zur interaktiven Visualisierung, mit der Nutzer*innen nationale und internationale Migrationstrends weltweit entdecken können.

- Zunehmende Ungleichheit: In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich die Ungleichheit in der internationalen Migration von Wissenschaftler*innen verstärkt, wobei bestimmte subnationale Regionen wie Kalifornien von einem größeren Zustrom akademischer Talente profitieren.

- Konsistente Muster: Einige Regionen, wie beispielsweise Peking, entsenden schon lange Wissenschaftler*innen ins Ausland, während andere, wie Trentino-Südtirol in Italien, zu beliebten Zielen für Wissenschaftler*innen geworden sind.

In vielen gesellschaftlichen Bereichen hoffen wir auf Innovationen. Den Grundstein für Fortschritt legt meist wissenschaftliche Forschung. Deshalb stehen weltweit Länder in Konkurrenz zueinander um die hellsten Köpfe anzuwerben. Denn es hat sich gezeigt, dass hochqualifizierte Forschende sogar den Erfindergeist der Einheimischen steigern. Zu verstehen, welche Länder bei der Anwerbung wissenschaftlicher Talente erfolgreich sind, und die beliebtesten Regionen innerhalb dieser Länder zu identifizieren, ist für die Planung von politischen Strategien und Anreizen hilfreich.

In ihrer aktuellen Studie haben Forschende des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung (MPIDR) die Unterschiede in der Migration wissenschaftlicher Talente in 211 Ländern und Gebieten weltweit untersucht. Die in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte Studie untersucht sowohl die Binnenmigration innerhalb von Ländern als auch die internationale Migration zwischen Ländern. Das MPIDR-Team untersuchte, wie viele Wissenschaftler*innen innerhalb ihres Landes umziehen im Vergleich zu denen, die ins Ausland gehen, und analysierte, welche Regionen innerhalb eines Landes für Zuwandernde aus dem Ausland besonders attraktiv sind und aus welchen Regionen eher weggezogen wird. „Wir wollten zum ersten Mal untersuchen, wie Wissenschaftler*innen innerhalb eines Landes migrieren und wie die Migration von Forschenden innerhalb und zwischen Ländern miteinander zusammenhängt“, erklärt Aliakbar Akbaritabar, Hauptautor der Studie und Forscher am MPIDR.

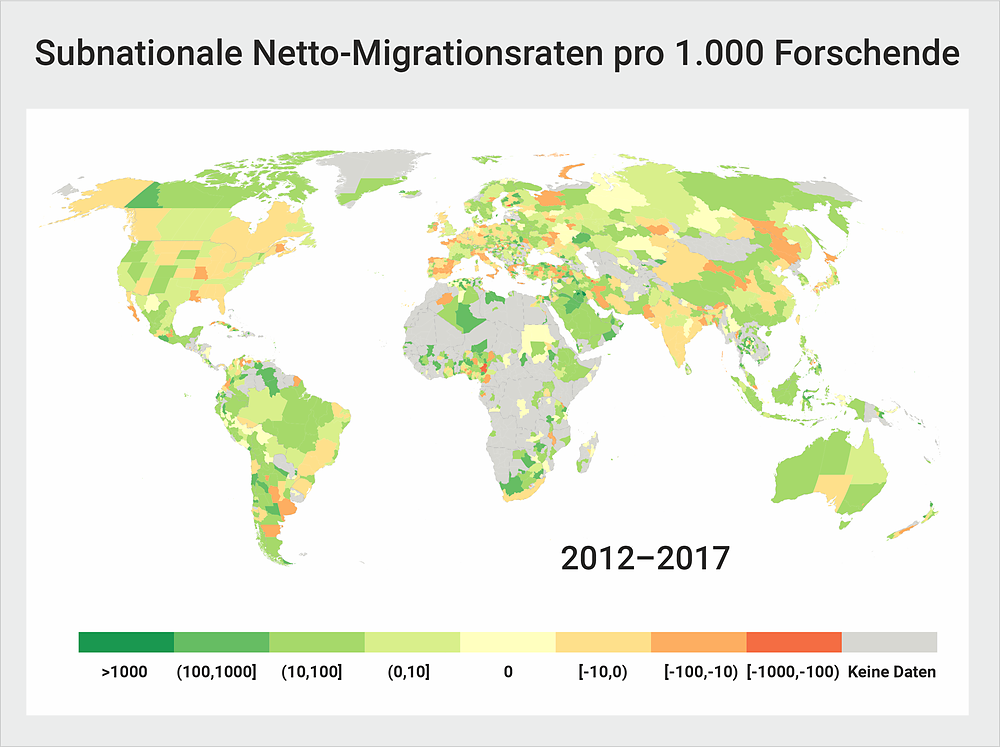

Globale subnationale Hochrechnungen zur Migration von Wissenschaftler*innen zeigen neue Muster räumlicher Heterogenität. Die in der Karte dargestellten Nettomigrationsraten umfassen sowohl interne als auch internationale Umzüge. Die Karte zeigt, dass selbst innerhalb eines Landes nicht alle subnationalen Regionen gleich attraktiv (grüne Farben) oder gleich stark von Abwanderung betroffen (rote Farben) sind und dass es große Unterschiede zwischen den Regionen gibt. © MPIDR

Grafik herunterladen (PNG-Datei, 882 kB)

Für ihre Studie analysierten Akbaritabar und seine Kolleg*innen mehr als 33 Millionen Publikationen von über 19 Millionen Autor*innen und maßen Migrationsbewegungen anhand von Veränderungen der institutionellen Zugehörigkeiten zwischen 1996 und 2020. „Unsere Forschung liefert die erste detaillierte und umfassende Untersuchung der Mobilität von Wissenschaftler*innen auf subnationaler Ebene in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Sie zeigt, dass bestimmte subnationale Regionen von einem erheblichen Zustrom interner und internationaler akademischer Talente profitieren. So haben beispielsweise Regionen im Westen der Vereinigten Staaten bis vor kurzem kontinuierlich Wissenschaftler*innen aus aller Welt angezogen“, sagt Akbaritabar. Andere US-Regionen, die einen positiven Zustrom aus dem Ausland verzeichnen, verlieren jedoch einen großen Teil ihrer Forschenden an andere Regionen innerhalb der USA, was den allgemeinen demografischen Trend in den USA widerspiegelt, wo Akademiker*innen tendenziell von Ost nach West migrieren.

Dies deutet darauf hin, dass Mobilität zwar die interregionale und internationale Zusammenarbeit erleichtert und damit der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft zugutekommt, die Konzentration wissenschaftlicher Talente in ausgewählten subnationalen Regionen jedoch die Entstehung von Innovationszentren fördern könnte. Diese Regionen könnten einen kumulativen Vorteil erzielen, da eine kritische Masse an Wissenschaftler*innen noch mehr Talente, Finanzmittel und Kooperationspartner anzieht.

Das MPIDR-Team stellte bei einigen subnationalen Regionen ein deutliches Muster fest. „Einige Regionen auf allen Kontinenten der Welt, etwa Peking in China, schicken seit über zehn Jahren regelmäßig Wissenschaftler*innen ins Ausland. Im Gegensatz dazu nehmen andere Regionen, wie Trentino-Südtirol in Italien, im gleichen Zeitraum kontinuierlich Wissenschaftler*innen aus dem Ausland auf. Weitere Untersuchungen unter Verwendung unserer öffentlich zugänglichen Daten in der Scholarly Migration Database können die Gründe für diese Trends aufdecken und die regionalen Auswirkungen für die Zukunft beleuchten“, sagt Akbaritabar.

Mecklenburg-Vorpommern: ein interessanter Fall in Deutschland

Mecklenburg-Vorpommern ist ein interessanter Fall. „In den vergangenen zehn Jahren hat das Bundesland im Norden mehr Wissenschaftler*innen an andere Regionen in Deutschland verloren als gewonnen. Nach der Wiedervereinigung war es zunächst ein attraktiver Standort für Forscher*innen in Deutschland. „Ich habe jedoch einen raschen Anstieg der Wissenschaftler*innen festgestellt, die nach Berlin (innerhalb Deutschlands) sowie nach Asien (international) gezogen sind“, sagt Thiago Zordan Malaguth, Doktorand am MPIDR, der diese Daten bereits genutzt hat, um Trends der akademischen Migration in Deutschland zu untersuchen.

Jahresbezogene, regional gewichtete Gini-Koeffizienten für alle Kontinente und sechs Arten von Migration. In subnationalen Regionen in Asien und Südamerika und in geringerem Maße auch in Europa ist ein Muster zunehmender Ungleichheit bei der internationalen Migration und abnehmender Ungleichheit bei der Binnenmigration erkennbar. © MPIDR

Grafik herunterladen (PNG-Datei, 351 kB)

Die in dieser Studie aufgezeigten Unterschiede in der Attraktivität zwischen subnationalen Regionen haben erhebliche Auswirkungen auf die Wissenschaftspolitik und -praxis. Auf einigen Kontinenten nimmt die Ungleichheit in der internationalen Migration von Wissenschaftler*innen zu, wobei immer weniger Länder akademische Talente anziehen. Auf regionaler Ebene, innerhalb einzelner Länder verringern sich jedoch die Unterschiede in der Attraktivität. Die interne Mobilität zwischen subnationalen Regionen trägt zur Dynamik der Wissensproduktion und -verbreitung bei und wurde in Studien aufgrund fehlender Daten bislang kaum untersucht. „Unsere Studie hat die zugrunde liegenden Wechselwirkungen zwischen den beiden Migrationssystemen untersucht und festgestellt, dass bestimmte subnationale Regionen sowohl für interne als auch für internationale Wissenschaftler*innen attraktiv sind“, sagt Maciej J. Dańko, Mitautor der Studie. Umgekehrt besteht für einige Regionen die Gefahr, dass sie einen erheblichen Verlust an Forschenden erleiden, da sie sowohl intern als auch international Wissenschaftler*innen verlieren. Peking ist beispielsweise eine solche gefährdete Region.

„Die derzeitige Feindseligkeit der Regierung gegenüber der Wissenschaft in den USA deutet darauf hin, dass möglicherweise mehr Wissenschaftler*innen aus den USA nach Europa abwandern werden. Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, ob dies tatsächlich geschehen wird“, erklärt Emilio Zagheni, Direktor des MPIDR und Mitautor der Studie. „Aufgrund unserer früheren Untersuchungen vermute ich, dass in den USA lebende Europäer eher nach Europa zurückkehren wollen.“

Originalpublikation

Akbaritabar, A., Dańko, M.J., Zhao, X., Zagheni, E.: Global subnational estimates of migration of scientists reveal large disparities in internal and international flows. PNAS (2025). DOI: 10.1073/pnas.2424521122

Keywords

Subnationale Mobilität von Wissenschaftlern, Binnenmigration, Migration, bibliometrische Daten

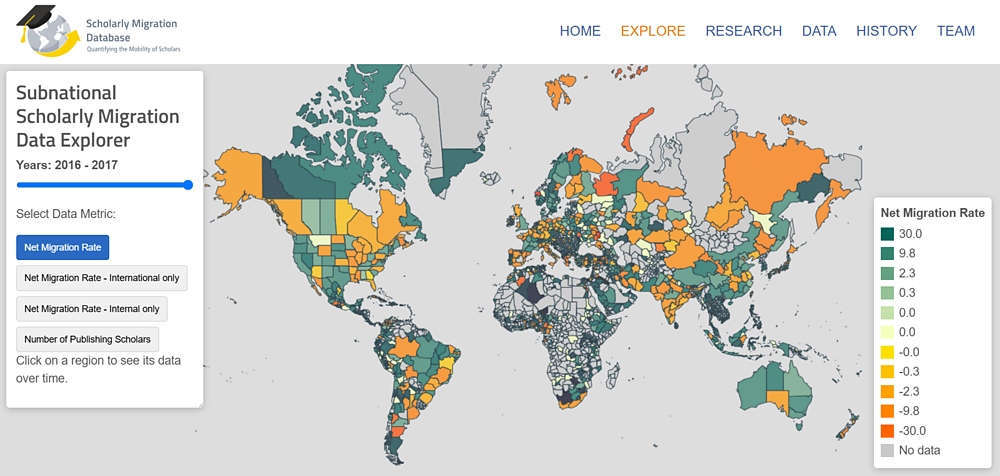

Die Scholarly Migration Database bietet eine neue Funktion

Mit dem neuen Visualisierungstool können die Daten auf subnationaler Ebene untersucht werden. © MPIDR

Die Scholarly Migration Database liefert detaillierte Daten zur Mobilität von Wissenschaftler*innen. Forschende, Journalist*innen und Politikanalyst*innen, die sich für die Mobilität von Wissenschaftler*innen interessieren, können über diese Website auf hochwertige Datensätze zugreifen. https://www.scholarlymigration.org/

Zusammen mit dieser Veröffentlichung wurde die Website um ein neues Tool zur interaktiven Visualisierung der subnationalen Migrationsdaten erweitert. Mit dieser neuen Funktion können Nutzer*innen tief in den Datensatz eintauchen und die Wissenschaftsmigrationsgeschichte jeder Region einsehen.

Die Scholarly Migration Database wird vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock zusammengestellt und betrieben.